当前位置: 首页> 中心新闻

中心新闻

CCAP 30周年回忆录系列 | 栾昊:我与CCAP—难忘在中心的成长点滴

发布日期:2025/09/12 来源: CCAP

作者:栾昊 国家电网有限公司、中国农业政策研究中心2013年毕业生

时光飞逝,一转眼已经从中心毕业12年了。2008年的夏天我有幸进入CCAP,在黄季焜老师指导下进行硕博连读。经过5年的科研训练,2013年博士毕业后进入电网企业从事政策研究工作。虽然更换了赛道,但CCAP留下的底色一直引领着我不断前行。往事历历在目,当年黄老师传道授业解惑的一幕幕再次涌现,我深切感受到,在CCAP的五年为个人职业生涯的发展打下了坚实基础。

中心毕业的硕士生除选择继续深造外,很多在企业工作。但作为中心毕业的博士生,从大家普遍选择的高校、科研机构、事业单位等横跨到企业就业,中间有很大的跨度,可以说是一种非典型选择。也是机缘巧合,那些年黄老师作为973项目首席科学家,带领中心开展了一系列气候变化交叉学科领域的研究项目,而让我承担的课题则是聚焦减排方面,开展碳税、碳关税对中国经济的影响及应对策略研究。正是这项课题的研究经历,拓宽了我的就业选择,让我从农业农村领域转向能源电力领域。这么多年过去,当年研究关注的欧盟碳边境调节机制(CBAM)即将付诸实施,而现在国家与出口型企业高度关注的绿电、绿证则与其息息相关。时间就像一枚回旋镖,回过头来看,这也再次验证了黄老师敏锐的学术判断力、洞察力和战略研究的前瞻性、预见性,在重大前沿问题露出端倪之际便见微知著、提前布局,组织开展超前应对研究,分析潜在影响,为政策制定提供决策参考。

十多年过去,从在中心时关注的粮食安全到现在的能源安全,转变的是研究关注领域,不变的是两者都是不可忽视的“国之大者”,底层逻辑有高度的相似性,而中心则为我们提供了应对解决不同问题的方法论。与大多数毕业后继续从事农业经济研究的CCAPer,在中心的引领下深耕细作有所区别的是,身处企业等不同领域的我们需要独闯江湖再出发,而在新的道路上依靠的就是中心练就培养的几项核心能力。

第一,勤奋专注精神。中心工作节奏快、强度大,老师同学都深有体会。黄老师作为领头人,无论工作日还是周末,当时地理所办公室的灯经常是亮到最晚,带着大家设计表格、讨论文章,而且一天内经常在不同的课题组之间反复切换,讨论完一项课题甚至没有休息时间就很快进入另一项,这种数十年如一日的高强度脑力、精力投入为我们树立了标杆。其他的老师们亦是如此,记得当年仇焕广与杨军老师在同一间办公室,晚上10点多时屋子里经常会响起“男儿当自强”等豪迈歌声,杨军老师用极具感染力的歌曲提振精神,稍作休息后继续挑灯夜战。工作以后忙碌成为常态,能不能扛起责任、顶住压力是试金石。黄老师和中心的各位老师用认真勤奋、专业专注作出了最好的示范,正是这份精神力量引领带动我们在不同岗位攻坚克难、不断前进。

第二,学习思考能力。中心始终处在农经领域的学术前沿,围绕农业科技经济、食物与农业经济、资源环境经济、农村发展经济等进行前瞻性、系统性布局,同时紧盯热点焦点,与时俱进深入开展研究。记得我在中心参加的首次调研是三鹿事件爆发后,在河北地区开展奶业调研。黄老师亲力亲为,带着我们抓住主要矛盾,从全局视角谋划设计调研问卷、进行谋篇布局;在后续文章起草过程中,则抓住关键细节、核心变量,带着我们进行回归分析、起草政策建议。这种抓主要矛盾、盯关键细节的思维方法,让我受益良多,教导帮助我在工作中分清主次轻重、高效推进。当前,各行各业都在适应数字技术、人工智能等潮流趋势,因地制宜推动新质生产力发展。在能源电力领域,构建新型电力系统、推动能源清洁转型,面临许多新问题新挑战。比如,如何推动科技创新与产业创新深度融合,强化原创性、引领性科技攻关,推动电力产业基础高级化产业链现代化;如何强化数字赋能,利用数字技术推动电网转型升级,更好促进生产提质、服务提效、经营提升,等等。这些都需要我们始终坚持全局观念、系统思维,抓住主要矛盾,持续钻研思考,创造性推动破解难题挑战。

第三,调查研究本领。纸上得来终觉浅、绝知此事要躬行。深入实地到农村一线调研,基于调研进行实证研究,是中心的特点,也是每位CCAPer的基本功。在中心的五年,我先后参与了气候变化等多项调研,脚印留在青海、广东、辽宁、山东、河北等省份的田间地头。记得那时打前站、与农民朋友调研访谈、整理调研问卷,几乎满满占据了每一天的调研日程。虽然很累很辛苦,但收获很多,见识了各地的风土人情、不同农村地区的巨大差异,了解了调研农户的真实诉求,进一步加深了对研究问题的感性认识。工作后也开展了一系列调查研究,虽然聚焦的主题有所变化,但如何把情况摸清、把问题找准、把对策提实,这些都离不开在中心打下的坚实基础。在调研的基础上,坚持问题导向,注重量化分析,坚持用数据说话,这些中心的优良传统则早已潜移默化地贯穿、体现在工作的各个方面。

第四,团结协作意识。团结奋斗是当今时代的主基调。中心的老师们有各自的研究方向,但也经常交叉、协作,一起组织调研、一起合作文章,组成高效运转的研究团队。在中心的几年我们也浸染了团结合作、取长补短的意识,工作以后有单兵作战的时候,但更多的是与同事们一起互帮互助、并肩战斗。工作中也总会去思考,如何从大局出发,主动向前一步、多做一点,互相补位、齐心协力落实任务要求,强化担当精神。同时,中心也为我们搭建了很好的交流平台,鼓励大家广泛参与各类论坛、研讨活动,在学术汇报、沟通交流中碰撞思想、启迪智慧、深化合作,不断巩固提升个人的写作水平、表达能力,这些能力也在工作中切切实实地发挥着重要作用。

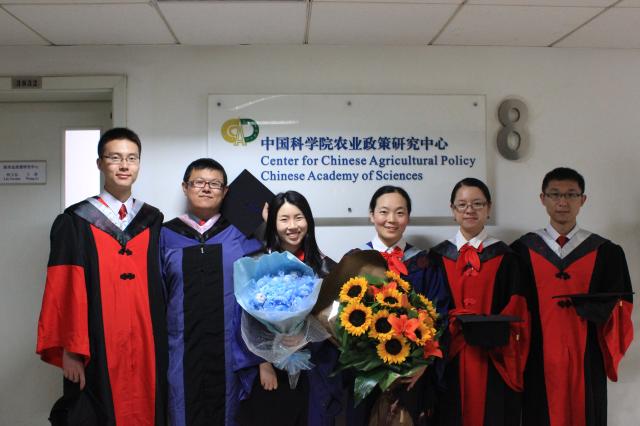

CCAP不仅是一个严谨专业的学术研究机构,更是一个温暖向上的大家庭。五年间,得到了中心老师们的悉心指导,也与同学们结下了深厚友谊。师恩难忘、师情永存,难忘黄季焜、张林秀、王金霞等各位老师的指导点拨,印象深刻的是有次修改毕业论文时,恰逢黄老师要去机场出差,便开车带着我,一边精准控制油门和刹车,一边快速高效向我反馈修改意见,实现“无缝衔接”;难忘与张森、蒋竞、黄维、刘亚克、周克、杨恩艳、严婷婷等同学们一起学习、一起运动,与李明、杨文倩结伴就业、互相鼓劲时的点点滴滴;难忘每年中心联欢晚会大家齐聚一堂、热热闹闹,表演节目时的欢声笑语。也始终感谢林玉仙、王莉姐在工作生活上给予我们的关心帮助。

三十载春秋更迭,三十载薪火相传。三十年来,中心在黄老师的带领下枝繁叶茂、欣欣向荣,一批批从中心走出去的学子在不同岗位,肩负使命、发光发热。新起点新征程,衷心祝愿CCAP三十周年生日快乐!祝愿中心在时光的淬炼中愈发璀璨,在学术的追求中永葆青春!

本站首页

本站首页