当前位置: 首页> 中心新闻

中心新闻

CCAP 30周年回忆录系列 | 胡雯:从江农604到CCAP415

发布日期:2025/09/24 来源: CCAP

作者:胡雯 中国农业大学国际学院 副教授、中国农业政策研究中心博士后(2021-2024)

古今之成大学问者,必经过三种境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路”;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。

—王国维,《人间词话》(1908-1909)

不忘初心:从江农604到CCAP415

正值CCAP 30周年,王国维先生笔下的“治学三境”,恰是CCAP这三十年光辉岁月最好的诠释。从1995年蹒跚起步,到如今成长为国内农经研究的标杆、国际舞台上中国“三农”故事最响亮的传播者之一,CCAP走过的每一步,都印着“独上高楼”的远见、“为伊憔悴”的坚守、“蓦然回首”的通透。而我何其有幸,在CCAP第三个十年的旅程中,师从黄季焜老师开展博士后研究,亲历其中的执着与热忱,也见证着这份“学问”如何从纸页间走向田野里,成为改变农民生活的坚实力量。

翻出在CCAP工作三年的文件夹和相册合集,记忆的闸门轰然打开:是北大深夜王克桢4楼不灭的灯,是黄老师拿着年鉴帮我们找书稿数据的背影,是CCAP团队协作时老师们返回的修订痕迹和红色批注,是山东农户握着问卷说“你们懂种地的苦”的温热手掌,也是为一个回归结果一个学术观点争论到脸红、最后又笑着一起点外卖的热闹……这些片段,早已不是简单的经历,而是CCAP教给我的,如何以严谨之心做研究,以赤诚之心待农民。值此三十周年之际,我不想只说感谢的话,更想循着那“三重境界”,聊聊我眼中独属于CCAP的温度与力量。

十多年前我还是一名本科生,由于在江农经常听老师们提起黄季焜老师领衔的中国农业政策研究中心(CCAP),有一大批国内外享有盛名、学术造诣极高的农经学者。刚学会检索外文文献,便立即下载了中心老师们发表的文章学习。特别是,黄老师作为农经学者在《Science》《Nature》这样的自然科学领域的期刊发表论文,难度极高。这让科学家的形象变得具体又伟岸,像一颗种子,悄悄落在了我心里。也是那个夏天,我刚拿到江农的保研资格,满心期待报名CCAP在江西的调研,却因为名额爆满遗憾错过。后来听师兄师姐说起调研趣事:“下田抓虫子、还会遇到蛇”,我心中的向往反倒更强烈了。直到后来在北大听黄老师上课讲到棉铃虫RCT实验设计,才明白“抓虫子”的设计究竟是怎么回事。

硕士期间,在硕导陈昭玖老师的支持下,我像推开了一扇又一扇新窗:先是走进北京大学社会科学暑期培训班,触摸到更广阔的学术天地;再是加入国家自然科学基金重点项目群,在华南农业大学罗必良教授的课题“农村土地与相关要素市场培育”学习。从研究设计时的头脑风暴,到田间调研后的讨论复盘,再到年度交流会上听黄季焜老师、黄祖辉老师、罗必良老师、周应恒老师、顾海英老师、张俊飚老师六位项目主持人分享成果,他们对“三农”问题的深刻洞察,对数据与逻辑的极致较真,让我彻底爱上了这门“接地气”的学问。解伟老师是黄老师这个自科重点群课题组的成员之一,有次我们偶然聊起这段经历,他忍不住感慨:正是那段深度参与项目的经历,让我们全面系统搭建了农经的知识体系,快速的成长起来。

读博期间,我在上海财经大学听吴方卫老师、张锦华老师讲CCAP的故事,回江西农大时又总能听到陈昭玖老师、翁贞林老师提起“黄老师的传奇”。早年黄老师去赣州兴国县调研,兴国是有名的将军县,但经济当时也相对落后。他看到贫困家庭的孩子辍学,便持续资助了多名学生,这些年从不声张宣传,如今那些孩子里已有不少考上了大学。听到这些,我想起自己坎坷的求学路,更加珍惜这来之不易的学习机会。而黄老师的故事,更让我笃定:要做能改变命运的学问,要做真正帮到农民的研究,帮助农民富起来,为农民说话。

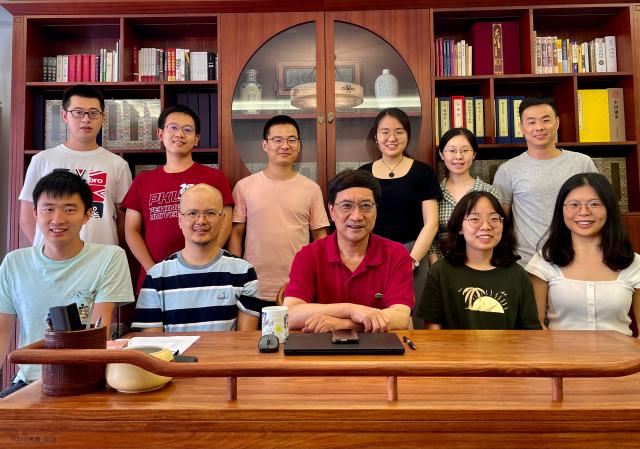

2021年,我终于如愿走进北大CCAP,加入“黄家军”。推开北大王克桢楼415(博士后及访问学者办公室)门的那一刻,仿佛从江农厚德楼604(农经硕士自习室)的晨光里,走进了另一处让梦想扎根的地方。团队氛围非常活跃,记得智华勇师兄和汪晗老师带领的“知识小课堂”,或是在未名湖遛弯时开讲,或是在食堂吃饭时分享,为高强度科研缓解些许疲惫。在CCAP三年的学习,跟中心老师多多少少都有过出差和开会讨论的经历。出差调研时,大家都习惯了“锱铢必较,分秒必争”:住宿选经济实惠的地方,生怕浪费经费,开启白天调研和晚上讨论的高强度模式。平常办公室要是中午没人,灯和空调必须关掉。黄老师出差都自己带日用品,倡导要节约资源;能省就省,经费要花在科研和调研的刀刃上。每当说起江西,他又格外上心:每年再忙,都会抽时间去江西调研,也带领了CCAP的优秀老师帮江农搭建学术平台,给江农博士生上课。翁贞林老师常说,要感谢黄老师带领一批农经学者为江农传经送宝,他用我们在厚德楼604的故事激励师弟师妹,总结出了江农604到北大415的故事。而黄老师和林姐也常笑着说,CCAP415这份“热闹劲儿”,像极了之前地理所活跃的氛围。看着CCAP逐渐壮大,看着母校一点点变强,我总想起江农604 和北大415的灯光,忽然懂了:真正的学者,从来都是心系民生,把根扎在祖国大地上。

破壁成长:在CCAP 415的日夜与蜕变

科研从不是坦途。我博士阶段主要做农民工市民化的研究,到了博后阶段要研究数字技术,等于要补无数门功课。刚入站第一周就要做区块链溯源综述,熬了几个通宵整理,讨论时仍被老师们问得哑口无言。不久后,在黄老师的指导下,跟胡瑞法老师写畜禽种业报告,一周内熬了多个大夜,查阅几百页全英文的畜禽种业政策法规和公约、世界动物遗传资源报告。讨论时感受到两位老师多年在种业上功力深厚,让我受益颇多,也为老师们逐字逐句修改的严谨态度所折服。记得设计区块链溯源问卷时,在黄老师和易红梅老师的指导下,我和饶思航师妹反复打磨问卷和整理数据,却在亚洲农经年会(ASAE)组内汇报时,被黄老师提出了多个犀利的问题:怎么界定对照组和处理组?为什么回归样本量不一样?抽样框架是什么,题项互斥么?是否搞清楚了描述性统计再跑回归?在山东数字技术交易设备采纳的讨论中,黄老师还经常让我们现场打开 Stata 跑代码,边操作边修改。打磨文章时,更是让我体会到什么叫千锤百炼。黄老师、易老师、王老师接力修改ADB数字技术项目的报告,每次返回的文稿上都满是红色批注。不止这些,还有中心其他老师在平常的学术讨论和讲座中也展现了非凡独特的视角和犀利的发问。如何下定义?你的科学问题是什么?......这些问题时常萦绕在我耳边,老师们也是我今后努力奋斗的榜样。

最难忘的是2023年春节后,我把修改后的文章初稿发给黄老师,没想过会很快回复。可就在中午,他突然走进415:“你2点来我办公室,咱们讨论文章。”没过半小时,他又折回来:“2点半吧,我再看看。”等到2点半,他笑着说:“所有博后一起讨论,大家都听听”。讨论时,他指着我写的“韭菜是老百姓最爱吃又最不敢吃的蔬菜”,突然反问:“我就不爱吃韭菜,那我不是老百姓了?”一句话逗得大家哈哈大笑,可我脸却红了。原来做研究,连一句看似常见的话,都要经得起推敲。当然,后面一提到韭菜,同门免不了要取笑我一番。三年来经历多次讨论,在区块链溯源案例文章定稿前,黄老师还特意让我把文稿发给调研案例所涉及的农户或参与访谈的政府部门工作人员逐一确认。被访者认不认可,才是检验研究价值的最好标准。最终,我保存了近50个修改版本,那是CCAPer对科研的敬畏,也是探究“三农”问题的真诚。

CCAP的精神感染了一批又一批学生,还记得2022年盛夏穿梭在田间地头的红马甲么?2022年7月在山东潍坊预调研时,我们挨个村要农户名单用于随机抽样,进行问卷的预测试,晚上大家一块讨论问卷,历经一个月的打磨才最终定稿。2022年8月第一次正式调研时,一份问卷 56页,跟农户问完需要2~3小时。调研结束其他队员陆续回家,队员边彦畅自愿留下,跟我回研究院整理调研总结,不知不觉讨论到晚上8点多,才发现峡山的晚上已经打不到车。从北大现代农业研究院到宾馆有4.3公里,摸黑走夜路得1小时。走了10分钟,刚好看到接队员的车路过,赶紧招手蹭车回去。后来边彦畅发来 2万多字的调研日记,字里行间满是对农村的好奇:“看到蔬菜大棚就想进去看看,听农户说种黄瓜卖黄瓜的窍门,比在课堂上学到的还多。”凭着这份热情,后来继续在山东大学直博。还有队员钟绵凯说到:“有时候学不下去,就会想想雯姐,还有调研团其他的小伙伴们,很有动力!!!。” 后来他非常有毅力的二战考上南开大学硕士,复试出成绩的第一时间就给我发消息,隔着屏幕都能感受到他的激动。如今,当年黄瓜队的队员们80%都深造了:丁源去了中国农大读博,李小敏去了中央民族大学,刘恩杰在大连海洋大学,杨明月在东北师范大学,李佳兴在青岛农业大学,何彤晖在浙江财经大学。我总觉得,不是我们带他们走进了科研领域,而是CCAP的调研经历和求索精神,让他们看到了把论文写在祖国大地上的意义。

2023年5月和10月补充调研时,任务更重。12个人要在6天内跑48个村,一天最多要转8个村。时间紧!任务急!迅速摇人!周南、史雨星、王佳佳、李婉君、肖丽香、李小敏、易鑫、管毓淑纷纷响应,以及周南在南农的5位师弟师妹谢宇皓、张晓祺、许胜瑜、李欣蕾、黄宇东加入队伍,这才把调研任务顺利完成。队员大多都是南方人,吃不惯山东的面食,菜吃着咸。我们从刚开始嘱咐“少放盐”到最后直接说“老板,别放盐”,才觉得能入口。可第二天一早,大家还是准时扛着问卷下乡,农户家的板凳上沾着泥土,我们就擦一擦坐下;中午太阳晒,就躲在树荫下记录;交通工具有时候是农户的小电动车,有时候是农户的三轮车;晚上回到宿舍,再对着问卷互查纠错,有疑问立即给农户打电话确认核对。

走下去:把研究做在田野里

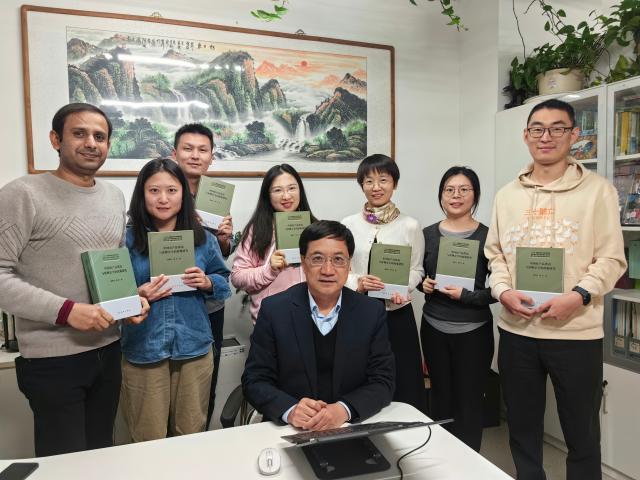

多走下去,不能做桌面科研。今年教师节跟几位博后同门回CCAP拜访黄老师,刚寒暄两句,师兄苏岚岚就发问:“黄老师,数字经济接下来该怎么研究呢?”话音刚落,黄老师瞬间眼睛亮了:“多走下去!不能在办公室里搞研究!”接着就从选题讲到调研方法,一聊就是半小时。那天,我又想起在北京亦庄马驹桥劳务市场的经历。当时我正在研究零工,黄老师跟我说:“你得跟骑手聊,跟日结工聊,才知道他们真正的需求。”于是我带着师妹袁云云、饶思航去马驹桥找零工做访谈,可聊到第二波零工时,猛然一抬头被百余个零工围住,场面非常壮观。他们以为我们是来招工的,围着问“活累不累”“多少钱一天”,我们三个女生落荒而逃。类似的情形,也发生在2024年9月我跟一群志同道合研究零工的老师在渭源的零工市场调研,在马路边不一会儿我们被找散活的大叔大妈包围了,他们争着抢活干。好在人多力量大,我们跟热情的大叔大妈们畅聊起来了。

红红脸,出出汗,做研究要久久为功。那些在 CCAP 的日子,像一串珍珠,串起了我从江农 604 到北大415的成长:是江农 604的灯光教会我“努力”,是CCAP 415的讨论教会我“坚持”,是黄老师和团队教会我“担当”。我还记得 2023年跟中心多位老师先后在吉林农安县、安徽蒙城县和长丰县的调研,白天调研完,晚上紧接着就总结白天的所见所闻。记得睡了一夜的卧铺,记得在安徽长丰县看过的高标准农田和村里的制衣厂;记得在村委会被村民留下来帮她做Excel表格,体会到实实在在帮到村民的激动;记得在浙江德清调研数字乡村,看西湖龙井茶的物联网设备和无人机飞防。这些画面,比任何文献都更让我明白:科研不是纸上谈兵,是要让农民的日子越来越好。

致 CCAP:三十载风华,薪火永相传

三十而立,立的是学术的根、问题的魂、为民的心。CCAP教会我们:兴趣让人充满好奇,努力让人抵达上岸,坚持让人穿越风雨,而担当让学术不止于学术。愿我们把论文继续写在祖国大地上,把证据转化为建议,把建议转化为行动。愿一代代CCAPer始终坚持在田埂上提问,在数据里求真,在政策处见效。30年来,黄季焜老师带着团队走了多少村、访了多少户,没人能数得清;但我们知道,那些藏在政策报告里的数据,那些发表在顶刊上的论文,背后都是农民的真实声音,都是CCAPer 把论文写在祖国大地上的坚守。从抗虫棉研究到数字农业,从土地制度改革到粮食安全,CCAP 始终站在“三农”研究的前沿,用严谨的科研推动着政策落地,让农民真正受益。如今,我也成了一名教师,继续从事农经研究,像CCAP的老师那样,带着学生走进田野。我会跟他们讲江农604的灯光,讲CCAP 415的知识小课堂,讲在田里抓虫子的故事,我想把这份“三农”情怀传下去,把 CCAP的“八字箴言:兴趣、努力、坚持、担当”传下去。

三十载风华正茂,愿CCAP岁岁芬芳,薪火永续!

本站首页

本站首页